Амир Хисамутдинов, заведующий сектором изучения книжной культуры ЦНБ ДВО РАН

Позднеев А.М. (1851 – 1920)

Алексей Позднеев, основавший Восточный институт во Владивостоке

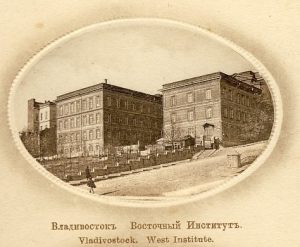

Очерк посвящен выдающемуся востоковеду Алексею Матвеевичу Позднееву (27 сент. 1851, Орел – 30 сент. 1920) и его научным и учебным изданиям. А.М. Позднеев служил директором Восточного института во Владивостоке (1899-1903).

Читать о нем: Саран А. Ю. Уроженцы Орла востоковеды братья Позднеевы // Общее и особенное в истории и культуре народов Дальнего Востока. – Владивосток, 1991. – С. 92 – 102; Тихменева-Позднеева Н. А. Россия и Восток : жизнь А. М. Позднеева // Арабески истории : альманах. – Вып. 3 – 4; Русский разлив. Т. 1. – Москва : Ди-Дик. – С. 353 – 377.

А.М. Позднеев родился в семье священника. В 1876 г. он окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета. Его оставили в университете для подготовки к профессорскому званию. Позднеев совершил командировки в Монголию и Китай (1876-1880, 1892-1893). В 1880 г. он стал доцентом кафедры монгольской и калмыцкой словесности Санкт-Петербургского университета. В 1881 г. Алексей Матвеевич защитил магистерскую диссертацию, а 1883 г. стал доктором монгольской словесности. В 1884 г. А.М. Позднеева назначили ординарным профессор Санкт- Петербургского университета.

21 октября (по старому стилю) 1899 г. Восточный институт был торжественно открыт генерал-губернатором Приамурского края Н.И. Гродековым. В Положении института было подчеркнуто, что это «высшее учебное заведение, имеющее целью подготовлять учащихся в нем лиц к службе в административных и торгово-промышленных учреждениях восточно-азиатской России и прилегающих государств»[1].

Четырехлетний курс обучения в Восточном институте велся на четырех отделениях: японско-китайском, корейско-китайском, китайско-монгольском и китайско-маньчжурском. Общим для всех студентов было обязательное изучение китайского языка. Вскоре при институте были организованы и вечерние курсы по изучению языков сопредельных государств, на которых велись занятия по институтским программам для всех желающих. Соответственно собиралась и библиотечное собрание института.

Первый директор Восточного института А.М. Позднеев хотел сделать учебную программу более приближенной к жизни. Как он любил говорить, не нужна наука для науки, а требуется наука для практики. «Мы твердо веруем, – отмечал Позднеев, – что минуют годы и практическое изучение Востока, равно как и практическая наука вообще, разовьется у нас так широко и достигнет того же совершенства, в каком видим мы теперь отвлеченную науку; что эти практические науки и знания в самом непродолжительном времени выработают свои особенные приемы исследования и не только станут доставлять новые достоверные материалы науке отвлеченной, но и сами заменят передачу своих, поначалу безотчетных сведений, присоединением к ним собственных строго обдуманных выводов и соображений; словом, будут создавать свои новые научные положения, а за сим и будут признаны столь же важными и способными к развитию человеческого ума. Это совершится вполне естественно. Коль скоро увеличится число деятелей, увеличится в соответственной степени и деятельность и, конечно, она увеличится не только количественно, но, наряду с сим, будет развиваться и совершенствоваться качественно. В настоящую пору мы переживаем знаменательнейший в нашей общественной жизни момент, когда Россия только что принимается за труднейшую задачу – кооперацию своего народного гения с формами производительного труда»[2].

Это было совершенно новое направление в преподавании восточных языков. Хотя до сих пор в научной литературе существует мнение о том, что Восточный институт был центром практического востоковедения, вклад его профессоров и студентов в теорию и методику преподавания языков остается неотмеченным. Можно говорить и об отсутствии косности, каких-либо непреложных авторитетов в развитии дальневосточной школы востоковедения, которая стояла близко не только территориально, но и духовно к народам, которые она изучала.

Становление Восточного института было молниеносным благодаря опыту А.М. Позднеева. Будучи ординарным профессором Санкт-Петербургского университета, он смог увлечь идеей создания нового учебного заведения наиболее перспективных петербургских выпускников-востоковедов. Став молодыми профессорами Восточного института, они сразу же занялись составлением учебных программ, ведь таким специальностям как корееведение и японоведение раньше нигде в России не обучали. В процессе преподавания многое нужно было доводить до логического конца, коренным образом изменять планы: от чего-то отказываться, а что-то привносить свое. Среди недостатков в организации работы Восточного института было то, что на немногочисленную профессуру вуза было возложено огромное количество обязанностей, приходилось совмещать преподавание разных дисциплин, количество кафедр было вдвое меньше, чем требовалось. Учебный процесс затрудняло отсутствие кафедры сравнительного языкознания или лингвистики, а некоторые традиционные предметы, такие, например, как богословие или счетоводство, наоборот, отнимали у студентов много времени.

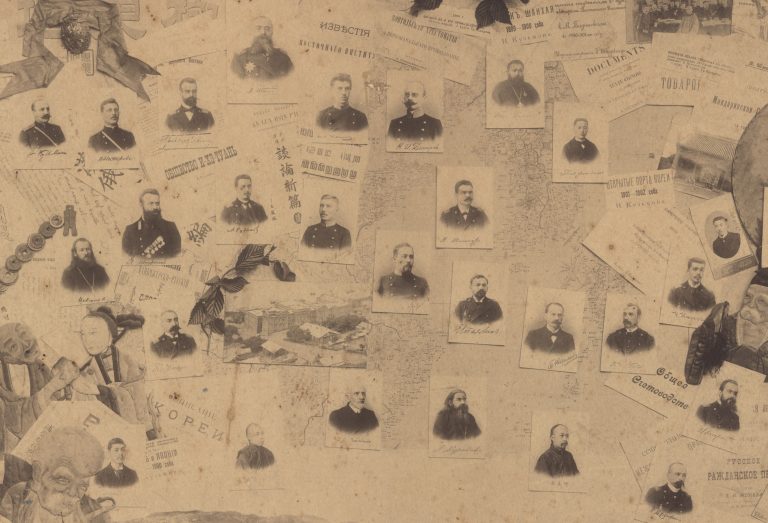

Еще во время своей работы в Санкт-Петербурге А.М. Позднеев наметил кандидатуры для совместной работы во Владивостоке. Его ближайшими помощниками в трудном деле становления востоковедческой науки на востоке России стали его студенты А.В. Рудаков П.П. Шмидт, Г.В. Подставин, Г.Ц. Цыбиков, Н.В. Кюнер и Е.Г. Спальвин.

Им пришлось по ходу создания института не только совершенствовать свои знания, но и приступить к формированию собственных учебных программ. В 1898 г. Спальвин отправился в научную командировку в Японию для совершенствования знаний по японскому языку.

Так как новый институт не считался привилегированным учебным заведением, отпрыски состоятельных родителей в него не особенно стремились. В институт поступали в основном выпускники семинарий или реальных училищ. Чтобы создать стимул для овладения труднейшей наукой и улучшить материальное положение студентов, были введены именные стипендии. 15 июня 1901 г. было назначено шесть стипендий имени генерала от инфантерии Н.И. Гродекова, деньги для которых были собраны во Владивостоке по подписке. Кроме того, по предложению Н.Л. Гондатти за исследования в вопросах востоковедения, входящих в институтский курс, в Восточном институте были учреждены одна золотая и две серебряные медали имени генерал-лейтенанта Н.М. Чичагова. Деньги на них также были собраны владивостокцами[3]. Другие дальневосточные города также решили поддержать студентов первого дальневосточного института. Жители Николаевска-на-Амуре решили основать в память открытия Восточного института три именные стипендии. 28 октября 1902 г. они были утверждены Николаем II[4]. Благовещенск, также не желая отставать, учредил свои стипендии. Стипендии имени министра финансов С.Ю. Витте были учреждены Владивостокским биржевым обществом[5]. Позднее появились и другие именные стипендии – всего их насчитывалось более 20. Эти деньги помогли многим студентам усердно учиться, не думая о заработке, чтобы в конечном итоге стать настоящими востоковедами.

А.М. Позднеев смело привлекал к лекционной работе и местных знатоков и краеведов. Так, со своей лекцией «Задачи антропологии на Дальнем Востоке» выступил Н.В. Кирилов. Это была первая работа по этой теме в регионе. «В общем нельзя не отдать справедливости Кирилову в том, что лекция его дала, без сомнения, толчок пытливости его аудитории, которая состояла главным образом из слушателей Восточного института, и таким образом побудила их самостоятельно заняться важными вопросами народоведения, пробел в которых сильно ощущается в программе институтских предметов»[6].

По просьбе и.д. Приамурского генерал-губернатора А.С. Беневского Восточный институт взял на себя цензуру китайских и японских текстов. «Имея в виду, – отмечалось в протоколе заседаний Конференции Восточного института, – что в Петербурге в настоящую пору ни в составе университета, ни в составе Академии наук, ни даже в Министерстве иностранных дел нет ни одного лица, научным образом знакомого с китайским и японским языками и изучавшего быт и литературы означенных стран, директор полагал, что на Восточном институте лежит нравственный долг придти в данном случае на помощь правительству и принять на себя обязанность цензуровать потребные книги, журналы и рукописи»[7].

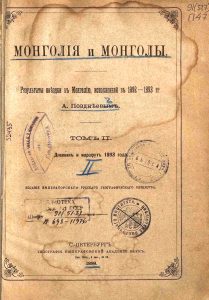

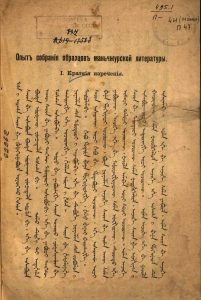

Публикации А.М. Позднеева во Владивостоке: Монгольско-китайско-маньчжурский словарь в русско-французском переводе. – Владивосток : Изд-во Вост. ин-та, 1901. – 48 с. – (Изв. Вост. ин-та ; т. 3, вып. 1); Опыт собрания образцов маньчжурской литературы. Вып. 1. – Владивосток : Изд-во Вост. ин-та, 1904. – 360 с. – (Изв. Вост. ин-та ; т. 3, вып. 1, 2, 3, 4, 5; т. 4, 5, 7); Лекции по истории монгольской литературы, читанные в 1907 / 08 акад. году. Т. 3 / записаны и изд. бывшими сотрудниками фак. вост. яз. Имп. СПб. ун-та Г. В. Подставиным и Г. Ц. Цыбиковым. – Владивосток, 1908. – VIII, 200 с.

От учителей не отставали и ученики. Выпускники первого набора А.П. Хионин и П.В. Шкуркин, закончившие институт по первому разряду в мае 1903 г., впоследствии стали в эмиграции выдающимися китаеведами. Другим известным востоковедом был П.Ю. Васкевич, проявивший себя впоследствии на дипломатическом поприще. Собранные им материалы, как писали его учителя, «не только ярко свидетельствуют о том серьезном отношении и неутомимом усердии, с которыми он выполнял поставленные себе задачи, но и служат доказательством той неустрашимости и энергии, с которыми он, несмотря на все препятствии, преследовал намеченную цель. Не удивительно поэтому, что результаты исследований Васкевича являются действительно блестящими. Но заслуга его не ограничивается одним только тем, что он занимался исследованиями и работал на месте, – особенность его труда заключается в том, что он сумел создать из собранных материалов блестящий отчет, свидетельствующий об его умении систематизировать то разнообразное и разнородное собрание сведений, которое находилось в его распоряжении, – он имел прилежание и находил время вести ежедневные самые подробные записки и, благодаря этому, с самого начала облегчил себе труд приведения их в систему, придерживаясь составлявшегося изо дня в день дневника»[8]. При этом, правда, профессора отмечали некоторую шероховатость стиля повествования Васкевича, слабость студента в теории и отсутствие ритмики в переводах. Но, несмотря на это, 17 октября 1902 г. труд П.Ю. Васкевича был удостоен золотой медали Восточного института.

Отмечали профессора и самостоятельность исследований студента 2-го курса китайско-маньчжурского отделения А. Спицына. О его поездке в Чанчун писали: «При этом он не довольствовался лишь своими личными наблюдениями, но всякий раз, как представлялась возможность, обращался за сведениями и к частным, и к официальным лицам и учреждениям, заимствуя в то же время в пояснение своих наблюдений немало данных из литературных источников, запечатленных в китайской письменности»[9].

Понимая важность образования для миссионеров, служивших в дальневосточных миссиях, летом 1902 г. А.М. Позднеев, находясь в Санкт-Петербурге, предложил обучать их в своем институте. 17 сентября 1902 г. Святейший Синод дал разрешение на это. «Нет сомнения, что лица, предназначающие себя к миссионерскому служению на Дальнем Востоке, могут получить только в Восточном институте строго научное и возможно широкое практическое познание языка и быта народов Дальнего Востока, столь же важное для правильных взглядов на народную жизнь и отношений к оной, сколько и необходимое для составления достойных переводов евангельского учения и изложения христианских истин»[10].

В получении специалистов-переводчиков была заинтересована и армия. С 1902 г. при институте стали работать курсы офицеров-слушателей для Приамурского военного округа и Квантунской области. Немало высококлассных специалистов-разведчиков получили языковую подготовку в Восточном институте. Офицерам было не просто поступить в Восточный институт. К примеру, на 26 офицеров, служивших на Дальнем Востоке, существовали всего лишь два места. Остальные были заняты офицерами генштаба или Сибири. Правила приема в слушатели Восточного института, который проходил в Хабаровске в штабе Приамурского округа, вызывали много нареканий. «Многие офицеры стремятся в институт, – писала газета «Дальний Восток», – несмотря на то, что окончание его курса не дает военным никаких прав и преимуществ, бывают случаи, когда окончившие институт хлопочут о возвращении в строй. При отсутствии определенных условий поступления в институт, при существующей системе экзаменов и полной неизвестности, что ожидает окончившего курс, может в конце концов пропасть всякая охота поступать в институт»[11]. Критики отмечали и то, что офицеры должны были изучать в институте кроме иностранных языков еще и коммерческие науки, которые им были совершенно бесполезны в дальнейшей службе. В то же время армейские дисциплины в учебной программе полностью отсутствовали[12]. Поэтому военное командование настаивало на срочной реформе и открытии в институте специального факультета[13].

Русско-японская война, во время которой русская контрразведка проявила себя не лучшим образом, раскрыла слабые стороны в программе подготовки военных переводчиков. «Хотя российская разведывательная система в целом является одной из самых совершенных, – писали англичане, – в Маньчжурии она потерпела неудачу… Их деятельность основывалась на услугах китайских переводчиков, которые не имели ни малейшего представления об организации русской и японской армий и вообще плохо справлялись со своими обязанностями. Квалифицированных переводчиков, как я уже говорил, в распоряжение русских не было вообще. Отсутствие должной подготовки сильно осложнило для русских первые месяцы войны. Но со временем их разведка, непрерывно совершенствуясь, стала более или менее успешно выполнять свои функции»[14].

Это было не единственной причиной поражения России в войне с дальневосточным соседом. «С открытием военных действий в 1904 году, – писал один из питомцев Восточного института, – весь первый выпуск института был вызван в штаб наместника и перешел затем в штаб главнокомандующего. На всю русскую армию оказалась всего трое владеющих японским, – все из Восточного института. Генерал Куропаткин обратился к Петербургскому факультету восточных языков с просьбой прислать студентов, знающих японский и китайский языки, но факультет ответил, что таковых у него не имеется. Тогда из Восточного института были вызваны в армию все студенты четвертого курса. В то же время многие офицеры-слушатели Восточного института не были использованы для нужд армии и оставались в своих частях вне театра военных действий»[15].

Знания профессоров Восточного института, которые постоянно консультировали местную администрацию о политическом положении на Дальнем Востоке, пользовались повышенным вниманием со стороны военных. Поэтому Приамурский генерал-губернатор предложил регулярно публиковать эту информацию в Известиях Восточного института. Начиная со второго тома, в них появился специальный раздел «Современная летопись Дальнего Востока».

Одним из гарантов успеха деятельности Восточного института было то, что А.М. Позднеев не стеснялся приглашать туда молодых специалистов. Так, преподавателем юридических наук стал выпускник Санкт-Петербургского университета Н.М. Кохановский. «[…] по отзывам профессоров, специально следивших за научными занятиями Кохановского, он имеет и наклонности, и добрый навык к обстоятельному рассмотрению вопросов, которые ему приходилось, или брался он исследовать. Во всех его трудах обнаруживается умение пользоваться сложными материалами, не загромождая ими исследования. Рассмотрение хотя бы его конкурсной университетской работы доказывает, что составленные им общие положения заслуживают полного внимания в смысле научных выводов. Все это свидетельствует о ясности взглядов Кохановского и его способности давать верное и новое освещение даже и давно известным фактам»[16].

Усилия Владивостокской школы востоковедения были в основном направлены на практическое овладение восточными языками, но готовых учебных пособий для этого не существовало. Поэтому А.М. Позднеев требовал от всех преподавателей создавать курс собственных лекций, готовить учебники для студентов. Он также хотел, чтобы каждый преподаватель по своей специальности составлял, упорядочивал и описывал институтскую библиотеку, выросшую в течение одного года до 15 000 томов. Но печатать собственные издания Восточному институту было трудно, потому что не было своей типографии. Набор книги велся в четырех городских типографиях, и только затем она сшивались вместе. Из-за этого и была принята столь необычная пагинация в первых томах Известий Восточного института[17]. Позднее Восточный институт приобрел хорошую типографию. Первые студенты Восточного института могли публиковать в «Известиях» свои отчеты по летним командировкам или самостоятельные работы. К 1906 г. было опубликовано около 40 работ, некоторые из них (например, П. Васкевича) составляли увесистые тома. С уходом А.М. Позднеева студенческие работы перестали печатать.

Сразу же после открытия института А.М. Позднеев задумал основать в нем музей. Тогда в Китае бушевали междоусобные войны, и в пожарах сгорало множество духовных ценностей. «Что до археологии, – писал Позднеев, – то здесь особливо важное значение представляют собой памятники вымирающей уже маньчжурской письменности. Европа имеет у себя лишь самое незначительное количество образцов ее, и весьма вероятно, что будущее маньчжуроведение явится всецело обязанным своими успехами и своими материалами настоящему русскому движению по Маньчжурии. Помимо библиотек и архивов здесь, несомненно, можно было бы составить чудные коллекции по самым различным отделам знаний. Не говоря о предметах различных религиозных сект и культов, по полуразрушенным ямуням можно будет собрать массу административных эмблем власти: пайцзы на удостоверение даруемых прав; печати различных форм, степеней и достоинств; орудия суда и пытки, – все это, наверное, найдется там во множестве»[18].

Сразу же после окончания Боксерского восстания в Восточный институт стало поступать немало редких материалов. Именно тогда у входа в здании на Пушкинской встали знаменитые каменные львы. Библиотека пополнилась уникальными, порой единственными в мире, раритетами и манускриптами. Большинство из них были привезены в альма-матер слушателями и преподавателями Восточного института. Прекрасная библиотечная коллекция росла так быстро, что заполнила все помещение. «Библиотека института, беспрерывно расширяющаяся, давно уже стеснена в помещении до невозможности почти работать. Драгоценный китайский архив по-прежнему хранится в одной подвальной комнате, приспособленной только для хранения его, но не дающей за темнотою никакой возможности заниматься разработкою бумаг. Часть китайской библиотеки, в количестве свыше 20.000 томов, не относящихся к преподаванию, но, представляющих собою по всей целостности и ценности редкую коллекцию изданий, пришлось уложить в ящики и перенести на чердак. Японский отдел должен был переместиться в полутемную комнату»[19]. Заведовал библиотекой Е.Г. Спальвин, но недостаток времени мешал ему углубиться в эту работу. Удачей было то, что вдова Маеды Екатерина Александровна Маеда согласилась вести японский отдел. Хорошо зная иероглифику, позднее она смогла обслуживать китайский и корейский отделы библиотеки. Огромный подарок библиотеке Восточного института сделал генерал-губернатор Н.И. Гродеков. Его книги были выделены в особый отдел, который назвали «Гродековским»[20].

Немало помогали институту и местные предприниматели, банкиры, военные губернаторы и командиры флотов, которые вошли в Попечительный совет, а возглавил его купец первой гильдии и известный китаевед-любитель М.Г.Шевелев. Большие средства выделяли институту А.В. Даттан, М.И.Суворов и другие богатые коммерсанты Владивостока.

Первый выпуск студентов из стен Восточного института прошел очень торжественно. Дипломы получили первые владивостокские востоковеды П.Ю. Васкевич, К.И. Дмитриев, Н.Д. Кузьмин, В.И. Надаров, А.П. Хионин, К.К. Цивилев, П.В. Шкуркин и Д.И. Щербаков.

Обращаясь к А.М. Позднееву, они говорили: «При всем различии наших образовательных цензов, общественного и материального положения, при всем разнообразии интересов, воспитавшихся в душе каждого из нас под влиянием родного ему уголка необъятной Русской земли, Вы с самого начала нашей учебной жизни дали общее дружное направление нашей работе и всем нам внушали важность ожидающей нас деятельности, ведя нас неуклонно по пути самоотвержения и истины»[21].

Трудоустройство выпускников Восточного института проходило довольно болезненно. Хотя некоторые смогли найти работу в министерстве иностранных дел, ведущие места там все же занимали востоковеды из Санкт-Петербургского университета. Более перспективной для дальневосточников считалась работа на КВЖД или в Русско-Азиатском банке, но и там число вакантных мест было весьма ограниченным. Около 25 процентов выпускников вообще не смогли найти себе работы. Позднее питомцы Восточного института сетовали на то, что Попечительный совет не занялся вплотную трудоустройством выпускников института.

Некоторые дальневосточники смотрели на первых выпускников Восточного института как на зарождение собственной дальневосточной интеллигенции. Впоследствии этому была посвящена статья в харбинском журнале «Вестник Азии». Ее автор писал: «Для пополнения ощутительного пробела в таких наставниках для данного края я и поднял настоящей заметкой вопрос «о научно-государственных задачах в Приамурье» в связи с программными дефектами Восточного института, ибо полагаю, что никакая «образованность» вообще не может служить гарантией и залогом здорового прогресса страны, если носители «образованности» не выработали в своем «я» более или менее прочного мировоззрения как на свое отношение к отчизне, так и к человечеству, а это достигается не системой элоквентарного «востоковедения», не только указанными выше научными истинами»[22].

«Оставляя сегодня Восточный институт, – отметали студенты А.М. Позднеева, – в стенах которого мы, первые питомцы первого на Дальнем Востоке высшего учебного заведения, получили немало практических сведений и возможную теоретическую подготовку по изучению соседних стран Дальнего Востока, мы счастливы полным составом настоящего выпуска выразить Вам, представителю Института, наши чувства при оставлении своей Alma Mater и пред всеми засвидетельствовать глубочайшую благодарность Конференции и Вам, глубокоуважаемый Алексей Матвеевич, главному руководителю просветительской деятельности института, за все то, что теперь уносим мы с собою на поприще предстоящей нам общественной и служебной деятельности. […] Постоянно испытывая на себе дружественное влияние и отеческую доброжелательность за все время нашего пребывания в институте, мы с беспредельной грустью смотрели на события, омрачившие за последние месяцы жизни Восточного института и могущие лишь свидетельствовать о недостаточном понимании и явном уклонении от основной цели, ради которой мы поступаем в Восточный институт, о полном нежелании понять возможные пределы различных претензий по нему, о ничем не вызванном недоверии к институтскому начальству и о полной жизненной неопытности»[23].

Почти все профессора Восточного института были одного и того же возраста. Молодые, талантливые и амбициозные, они не боялись научных авторитетов. Владивостокские востоковеды свято верили, что их жизнь и деятельность на Дальнем Востоке дает им превосходный шанс в достижении высот востоковедческого олимпа. Но их взаимоотношения, как и отношения со студентами складывались не так-то просто. Первые конфликты возникли сразу же после открытия Восточного института. Директор А.М. Позднеев ввел почти «полицейский надзор» за студентами. Он устраивал неожиданные проверки занятий, очень часто оставлял нерадивых на внеочередную молитву, нередки были и лишения стипендий. Поэтому время руководства А.М. Позднеева и прозвали «монгольским игом» в институте. Взаимное неудовлетворение неоднократно выливалось в открытые столкновения. Они стали одной из причин того, что Алексей Матвеевич принял предложение стать членом совета Министерства народного просвещения. В 1904 г. он перевелся в Санкт-Петербург, рекомендовав на свое место младшего брата Дмитрия Матвеевича Позднеева.

Период Русско-японской войны и послевоенное урегулирование было одним из самых сложных в истории Восточного института Отношения между студентами и преподавателями к этому времени обострились до предела. Дело дошло до того, что влиятельный А.М. Позднеев предложил закрыть свое детище. Молодые профессора Восточного института во главе с А.В. Рудаковым смогли убедить начальство в том, что они могут потушить конфликт, а в качестве компромисса исключили некоторых студентов-бунтовщиков. Зимой 1905 г. в институте вновь начались занятия.

В конце 1916 г. во Владивосток прибыл в качестве члена Совета при Министерстве народного просвещения А.М. Позднеев. С одной стороны, ему хотелось обратить внимание руководства Восточного института на недостатки в подготовке студентов, а с другой – собрать предложения по будущей реорганизации вуза. Позднеев предлагал больше внимания уделять ориенталистике, уменьшив количество лекций на коммерческие и юридические темы. Это было его последнее посещение Владивостока.

Последний чин А.М. Позднеева – тайный советник, что соответствовало воинскому званию генерал-лейтенант.

С 20 мая 1919 г. по 30 сентября 1920 г. (по день смерти) являлся профессором кафедры калмыцкого языка историко-филологического факультета Донского университета.

________________________________________________________________________

Автор выражает признательность за подготовку публикации сотрудникам отдела перспективных электронных проектов (заведующей Нине Витальевне Поповой, специалистам Светлане Васильевне Нагорняк, Екатерине Сергеевне Глушковой, Хайрутдиновой Гузель Закариевне) и заместителю директора Наталье Евгеньевне Журавской.

[1] Положение о Восточном институте // Известия Восточного института (ИВИ). – Владивосток, 1900. – Т. 1. – С. 81.

[2] Основание Восточного института в г. Владивостоке и торжественный акт его открытия // Там же. – С. 76 – 77.

[3] Положение о стипендиатах имени генерала от инфантерии Н.И.Гродекова при Восточном институте в г. Владивостоке // ИВИ. – 1901. – Т. III; Вып. I. C. 28 – 29.

[4] Проект положения о трех стипендиях Николаевского на Амуре городского общества при Восточном институте в гор. Владивостоке // ИВИ. – 1902. – Т. III; Вып. V. – С. 174 – 175.

[5] Проект положения о стипендиях имени министра финансов, статс-секретаря Сергея Юльевича Витте при Восточном институте в г. Владивостоке // ИВИ. – 1903. – Т. VII. – С. CXXXVII – CXXXVIII.

[6] Ярославский. Публичная лекция в Восточном институте // Дальний Восток. – 1903. – 18 сент. (№ 207). – С. 2 – 3.

[7] Протоколы заседаний Конференции Восточного института. Заседание 11 ноября 1900 года // ИВИ. – 1901. – Т.II; Вып. III. – С. 196.

[8] Протоколы заседаний Конференции Восточного института. Заседание 17 октября 1902 г. // ИВИ. – 1903. – Т. V. – С. XX.

[9] Там же. – С. XXII.

[10] Отчет о состоянии и деятельности Восточного института за 1902 г. // ИВИ. – 1903. – Т. V. – С. XLV.

[11] Новик. Военные в Восточном институте // Дальний Восток. – 1907. – 8 сент. (№ 186). – С. 3.

[12] Банзай. Армия и Восточный институт // Дальний Восток. – 1908. – 12 янв. (№ 10). – С. 2 – 3.

[13] Середин-Сабатин А.И. Воздушные замки Восточного института // Дальний Восток. – 1908. – 27 янв. (№ 23). – С. 4.

[14] Халдейн Дж. Э.Л. Из истории разведывательной деятельности Японии и России: Лекция полковника британского Военного министерства Дж. Э.Л. Халдейна. 1909 г. / Публ. С.Добсона; Пер. Д.Б.Павлова // Исторический архив. – 1997. – № 1. – С. 164.

[15] К десятилетию Восточного института. 1899 – 1909 // Вестн. Азии. – 1909. – № 2. – С. 15.

[16] Протоколы заседаний Конференции Восточного института. Заседание 18 авг. 1900 г. // ИВИ. – 1900. – Т. II; Вып. I. – С. 2.

[17] От редакции // ИВИ. – 1903. – Т. IV. – С. 1 – 2.

[18] Протоколы заседаний Конференции Восточного института. Заседание 23 авг. 1900 г. // ИВИ. – 1900. – Т. 2, Вып. 1. – С. 25.

[19] Отчет о состоянии и деятельности Восточного института за 1904-й год. – Владивосток: Тип. газ. «Дальний Восток», 1907. – С. 3.

[20] Амурский Н. Акт в Восточном институте // Владивосток. – 1901. – 28 окт. (№ 44). – С. 1.

[21] Торжественное заседание 15 мая 1903 года, посвященное первому выпуску студентов Восточного института // ИВИ. – 1903. – Т. IX. – С. CLXXXVII.

[22] М. Научно-государственные задачи в Приамурье и Восточный институт // Вестн. Азии. – 1911. – № 10. – С. 152.

[23] АПОИВ. Ф. 44. Оп. 3. Д. 2. Л. 1, 1об.